2013年,30岁的斯诺登曝光美国”棱镜计划”,揭示全球数亿网民的隐私正被系统性监控。这位年薪20万美金的情报精英,为何甘愿从英雄变叛徒?背后是技术天才对自由与法律的坚守,还是理想主义者的终极反叛?

2013年夏天,一个名字忽然在全球新闻中高频出现,仿佛凭空闯入世界舞台。那年6月,美国国家安全局的一项秘密监控计划被曝光,不少人第一次意识到,自己每天使用的邮箱、社交账号、视频软件,可能早就像透明玻璃一样,被人一览无余。而将这一切撕开口子的,就是当时年仅三十岁的爱德华·约瑟夫·斯诺登。

有意思的是,很多人在最早听说他的时候,还以为这只是又一个“黑客故事”。直到他现身镜头,讲出自己的名字和经历,外界才发现,这并不是一场网络闹剧,而是一场极其严肃、代价极重的政治风暴。也是从那一刻起,这个出身体面、收入不菲的情报技术人员,一脚迈进了“英雄”和“叛徒”这两种极端评价交织的漩涡里。

一、从军人家庭走出的“电脑天才”

1983年6月,斯诺登生于美国北卡罗来纳州。若是单看家庭背景,很难把他和“泄密者”联系在一起。他的外祖父曾在美国海岸警卫队担任将军,父亲罗尼·斯诺登同样在海岸警卫队服役,母亲则是马里兰州法院的书记员,姐姐在联邦司法系统任职。这样的家庭,说是根红苗正并不为过。

这类家庭,在美国社会属于典型的中上层。收入稳定,社会地位不低,子女教育资源也比较优渥。按一般常理推算,斯诺登只要循着这条路走下去,进入政府机构、在体系内晋升,一个安稳体面的人生几乎是板上钉钉。

他本人也确实不缺“资本”。智力测试显示,他的智商在145分以上,已经远超大多数普通人。再加上他自小对电脑表现出强烈兴趣,对编程、系统维护、网络安全这些枯燥的东西并不排斥,反而乐在其中。技术上的敏感与天赋,让他很早就走上了一条与“信息”“系统”紧密相连的道路。

有一点比较特别,斯诺登年轻时对东方文化颇有兴趣,自称信奉佛教,对日语、汉语、武术、日本动漫都颇为投入。他的这种“混搭”兴趣,看上去有些跳脱,却也从侧面说明,这个人并不是典型的“美国军人家庭模板”,在价值观上多少带着一种不安于现状的游移感。

2004年前后,伊拉克战争如火如荼。斯诺登曾尝试加入美军,准备赴伊拉克服役。他给出的理由不是“保家卫国”,而是“解救伊拉克人”。这句话听上去理想主义色彩很浓,也暴露出他骨子里那种自认“站在正义一边”的姿态。只是训练期间他因伤退役,战争之路就此中断,命运顺势把他推向了另一条隐秘的通道。

二、进入情报体系:从中情局到国家安全局

如果说军旅生涯没展开,那么情报工作算是给了他另一个舞台。2006年,凭借出色的计算机和网络安全能力,斯诺登被中情局招募,成为一名技术型特工。与人们印象中那些潜伏在战场、街头的谍报人员不同,他更多的时候,是在机房和系统终端前,与代码和数据打交道。

中情局很快发现,这个年轻人不仅懂技术,而且善于搭建系统、排查漏洞,还能处理复杂的网络环境。他先后在本土和海外岗位任职,还被派往联合国代表团等敏感部门,参与信息安全工作。2008年北约峰会期间,他有机会近距离观察各国代表团的活动,也看到了一些不为人知的“潜规则”——比如通过技术手段监听、通过金钱拉拢部分国外官员等等。

对于一个从小生活在“国家服务”氛围中的人来说,这样的见闻未必完全出乎意料,但刺激一定不小。再加上他本身带有较浓的“自由—权利”倾向,对政府权力边界的敏感度要高于普通公务人员,这种反差埋下了伏笔。

2009年,他从中情局离职,却没有离开美国情报系统的范围,而是以承包商的身份,进入国家安全局相关项目工作。此时,他的雇主从机构变成了戴尔、博思艾伦等大型公司,但实质上仍在执行美国情报系统的任务。

这一阶段,他的待遇可以说相当优渥,年收入超过20万美元,折算成当时的购买力,远远超出普通美国家庭平均水平,又有稳定工作和不错的社会标签。表面看来,一切都走在精英路线的轨道上。

然而,恰恰是这种工作,让他看到了更多系统内部的真实运作方式。对于一部分人来说,看到的越多,越容易适应,并把这一切视作“国家安全所需”;但对某些价值观强烈、对个人权利格外敏感的人而言,这些内容可能会变成无法忽视的刺。

斯诺登就是属于后者。他曾提到,自己更看重“法律与自由”的底线,不愿意一直为某些违反原则的行为提供技术支持。于是,一种矛盾感在他心中慢慢积累,以至于到了“非做点什么不可”的地步。

三、“棱镜”曝光:一场全球震动的引线

真正引爆世界舆论的,是他在2013年抛出的那批文件。

那年5月,他以“治疗癫痫”为由向单位请假,从夏威夷悄然离开,飞往香港。这个借口在当时并不起眼,技术人员在异地看病、短期离岗,不算罕见,单位也顺利批准。可谁都没想到,他的目的根本不是治疗,而是准备将手中掌握的大量机密资料交给媒体。

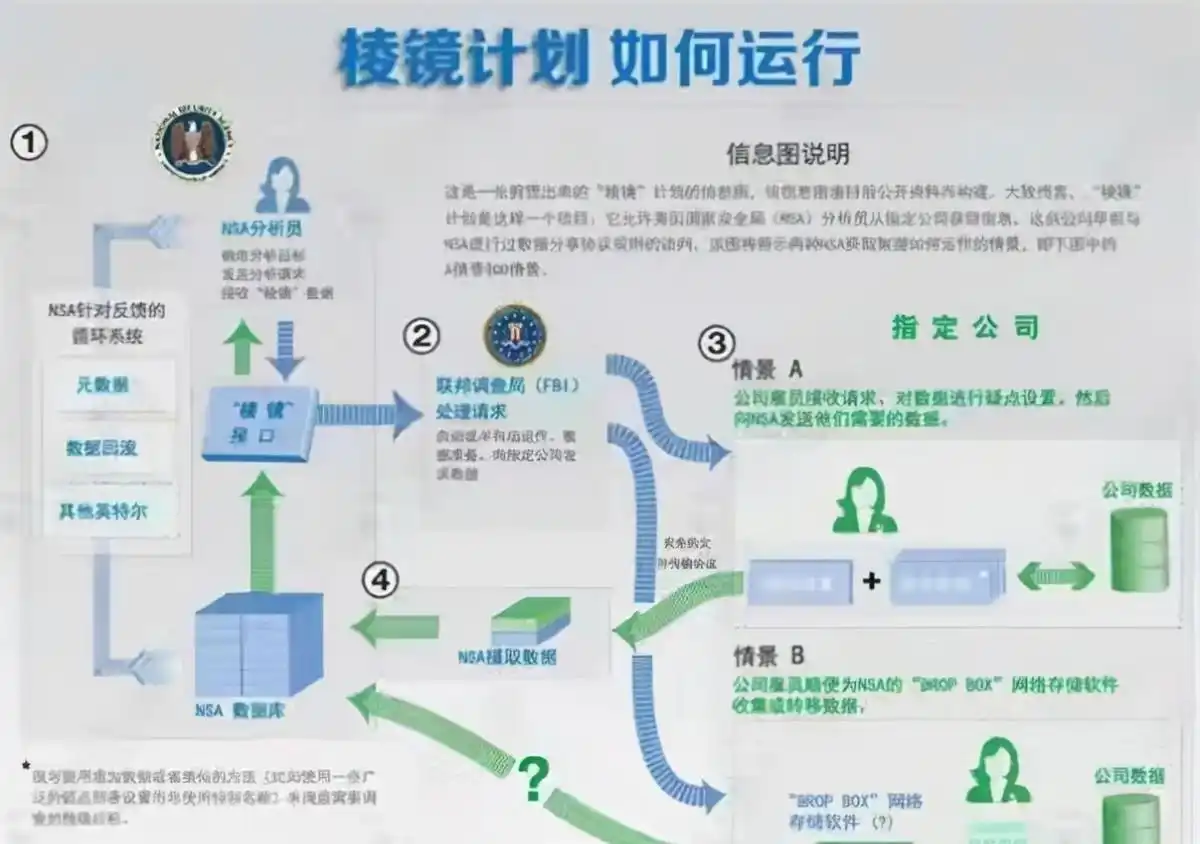

在香港,他与英国《卫报》记者格伦·格林沃尔德等人会面,将长期收集整理的文件交了出去。这些文件,详细揭示了美国国家安全局主导、与英国、加拿大、澳大利亚等国家合作实施的大规模网络监控项目,其中最引人注目的,就是后来被外界称为“棱镜计划”的系统性监控。

根据披露的信息,美国情报部门可以直接访问谷歌、雅虎等大型网络服务提供商的服务器,获取用户的邮件、聊天记录、存储文件等隐私数据。同时,Microsoft、Facebook、YouTube等平台也在监控范围之内。这些平台遍布全球,对世界互联网用户的覆盖率极高。一旦被系统性接入,那么各国普通网民的日常行为,都难免暴露在监控之下。

更让人不安的是,监控并不只针对外国人。斯诺登提供的文件显示,国家安全局每天收集数以百万计的美国国内电话记录,还通过技术手段监视海底通信电缆的数据流转。借助一个叫作“XKeyscore”的系统,情报人员能够快速检索各种网络活动痕迹,几乎可以随时追踪某个目标的在线行为。

这些内容被媒体分批披露后,震动程度可想而知。一方面,许多国家的政府发现,自己的领导人、企业甚至外交活动同样被系统性监控,引发了外交层面的愤怒和抗议;另一方面,普通民众开始真正意识到,自己以为“安全无害”的网络生活,其实早已置于强大监控系统之下。

当时有人形容,这是“互联网时代的水门事件”。用词是否精确暂且不论,但对美国国际形象的冲击确实十分明显。本来高举自由、隐私、民主旗号的国家,此时被摆在了审视台上,很难再对别人指手画脚。

斯诺登公开露面的那段采访,后来被反复播放。他说,“公众有权知道,以他们的名义,政府做了什么,又是如何针对他们的。”他也解释自己为什么不在美国境内走所谓“内部举报”途径——在他看来,美国对泄密者的法律环境极其严苛,《间谍法》可以轻易将他投入监狱,很难期待得到公平处理。

这番话不难理解。美国历史上多名泄密者都遭遇重判,几乎没有真正“安全落地”的先例。如果他继续待在美国,被捕入狱几乎是必然结果,案件审理过程很大概率也会在保密状态下进行,他希望唤起的那种“公共讨论”就无从谈起了。

四、追捕与流亡:从香港飞到莫斯科

从美国政府角度看,斯诺登的行为无疑触犯了底线。机密文件数量具体有多少,外界至今难以准确统计,各国情报部门的估算也不一致。

按照澳大利亚方面的说法,他掌握了约1.5万份涉及澳大利亚的机密文件;英国方面认为,涉英文件多达5.8万份。美国国家安全局早期估算他拿走了5万到20万份机密,后来不断上调数字,有说法认为他接触到的机密数量可能超过170万件。再看五角大楼在2015年公布的一份文件,美国国防部估计,他从国防部系统中拷走了90万份文件。

这些数字有差异,但有一点可以肯定:无论具体数量是几十万还是上百万,对美国情报体系来说,这都是一场极为严重的泄密事故。美国联邦检察官在2013年6月14日对他提起刑事诉讼,罪名包括盗窃政府财产、未经授权传播国防信息、故意向无授权者传递机密情报等。任何一项都可能面临十年以上的刑期。

时任总统奥巴马公开表示,斯诺登应当回国接受审判,并批评用“渲染”方式报道此案的做法。他的意思很清楚:泄密可以讨论,但该走的程序不能省。斯诺登当然没有理会这一呼吁,他清楚自己一旦踏上美国土地,命运就掌握在别人手中。

在香港停留的33天里,他先是在酒店落脚,之后又被一些同情者转移到私人住所,以躲避可能的搜捕。与此同时,一个熟悉的名字出现在这场戏剧中——“维基解密”组织及其创始人朱利安·阿桑奇。这个组织一向以曝光西方政府机密著称,早已与美国政府剑拔弩张。

听说斯诺登的处境后,阿桑奇出面协调,希望帮助他获得第三国庇护。维基解密不仅向斯诺登提供经济支持,还通过人脉联络厄瓜多尔等国,试图为他争取“紧急旅行文件”。在这一过程中,一位名叫莎拉·哈里森的维基解密成员陪同他行动,成为他离开香港的重要保障。

2013年6月23日,斯诺登从香港登上飞往莫斯科的航班。外界原本猜测,他下一站可能是古巴或厄瓜多尔。不过,有消息称,当时古巴在美国压力下态度并不积极,厄瓜多尔虽然口头支持,却难以迅速落地。所以,当飞机最终停在莫斯科谢列梅捷沃机场时,很多人都是愣了一下的。

问题随即而来——他没有有效护照,美国政府刚刚吊销了他的旅行证件,他既无法入境俄罗斯,也无其他国家给出明确庇护。就这样,一个曾在美国情报体系中叱咤系统终端的高薪技术人员,忽然变成了“无国籍者”,被困在机场的中转区。

那段时间,机场变成了一个奇怪的舞台。媒体排队守候,希望捕捉到他的影像;支持者从世界各地赶来,试图给他加油打气。有人问他会不会后悔,他淡淡地说:“已经走到这一步,后悔也没有意义。”这种回应听起来坚决,但背后那种孤立无援的状态,外人未必真正能体会。

俄罗斯一开始并没有张开双臂。总统普京公开放话,如果斯诺登想要在俄境内获得庇护,就不能继续公开损害美国利益。那时,俄罗斯和美国之间虽有博弈,却还没走到完全撕破脸的程度,克里米亚问题也尚未爆发,双方在某些领域的合作仍然存在。俄罗斯显然不愿因为一个泄密者,立刻升级与美国的对抗。

斯诺登则在各国之间四处投递庇护申请,数量超过二十份。中南美的一些国家,如厄瓜多尔、玻利维亚、尼加拉瓜、委内瑞拉,对他比较友善,公开表示愿意给出庇护。但现实问题是,如何安全前往这些国家,没有人能给出可靠方案。

最终,在俄罗斯律师库切列纳的协助下,俄方出于多重考量,于2013年8月批准他在俄境内的一年“临时避难”申请。他终于离开机场,走入莫斯科的城市空间,对外声称准备学习俄语、找工作、适应新环境。

从法律意义上看,这一刻,他算是摆脱了即时的抓捕风险。但从生活意义上看,他进入了一种更漫长、更模糊的状态。

五、在俄罗斯的沉浮:从焦点人物到慢慢淡出

走出机场之后,斯诺登的踪迹渐渐模糊。具体住址对外界保密,他的日常生活、工作情况几乎没有公开报道。偶尔出现在公众视野,多是通过远程连线参加座谈活动、大学演讲或接受媒体访问。

经济上,他并非捉襟见肘。根据他的说法,部分支持者通过比特币等方式给他捐助,加上他出版回忆录、出席活动、参与演讲所得的收入,保守估计也有几十万美元。这种收入水平,在俄罗斯并不算低。如果只看物质条件,他不像是陷入贫困的人。

真正难解的是身份与归属感。对美国来说,他仍是被通缉的泄密者,相关指控从未撤销;对俄罗斯来说,他是一个具有利用价值的政治筹码,同时又是一枚不可控的“可疑人物”。在这种结构下,他几乎注定不可能真正融入本地社会。

有一些俄罗斯安全圈人士就公开表示,既然他能背叛美国,就有可能背叛俄罗斯,必须保持警惕。还有些阴谋论声音,把他看作美国故意送来的“棋子”,怀疑他在扮演某种深层角色。对于这些说法,他本人嗤之以鼻,但外界的疑虑不会因为他的态度而消散。

随着时间推移,舆论的关注点开始转移。新一轮的国际争端、技术革新、疫情等重大事件不断涌现,“棱镜计划”不再占据头条。新闻的节奏是残酷的,再轰动的事件,过几年也会被后来的素材挤到角落。

在这种背景下,他不得不尝试用新的爆料维持存在感。然而,后来的很多言论,明显与早期那种“系统性揭露监控计划”不同,内容越来越飘忽。

2013年8月,他就曾公开表示怀疑美国登月,甚至说“相信是俄罗斯率先登陆月球”。这一说法没有拿出有力证据,听起来更像是迎合某些阴谋论受众。到了2020年,他又谈到所谓“地底世界存在更高等文明”,引发舆论哗然。这类话题,已经偏向超自然、科幻甚至娱乐化,与他当年披露的监控系统机密完全不在一个层面上。

有人据此认为,他真正掌握的“硬货”早就发完了,为了维持热度,只能转向耸人听闻的话题。这种解读或许偏颇,但不得不说,他后期的许多言论,确实让不少曾经支持他的人感到困惑,甚至失望。媒体对他的兴趣也随之下滑,报道频率越来越低,他的名字在全球舆论场上的出现则越来越稀少。

态度上,他对俄罗斯从未表现出热情。他曾在2021年坦言,在俄的生活“不是快乐的选择,只是不得不如此”,还直言不喜欢俄罗斯政府,对当地政治环境保留明显距离。对于一个自认崇尚个人自由的人来说,这种疏离感可以理解。但客观结果是,他既不能回到美国,又融不进俄罗斯,中间状态拖得越久,人就越像漂在半空的影子。

美国国内的评价也在变化。初期,仍有不少声音把他视为“吹哨人”,认为他的行为有助于推动对政府监控行为的审视。但时间一长,越来越多美国民众倾向于把他看作“叛徒”,认为他的泄密行为严重损害国家安全,给敌对势力以可乘之机。特朗普在任总统期间,就曾公开讲过“他是叛国者”之类的话,表态非常强硬。

在这种双重挤压下,他曾在2015年释放出一个耐人寻味的信号——如果能在公正审判的前提下,他“愿意回美国坐牢”。这话表面还有一点悲壮意味,背后透露出的则是疲惫。他非常清楚,自己不太可能洗白,但漫无止境地在异国停留,也不是长久之计。

一方面,他似乎对自己的选择不愿认错,始终坚持“不后悔”的说法;另一方面,从“愿意坐牢”的表态可以看出,他并非全然坚不可摧,对后果显然有自己的思量,这种微妙的矛盾,恰恰折射出他身上复杂的人性。

生活层面,唯一算得上稳定的,是感情。追捕和逃亡期间,他的女友琳赛·米尔斯没有选择抽身,反而毅然来到莫斯科陪伴他,两人在当地登记结婚。2022年,两人的孩子已满一岁。从个人角度讲,这大概是他在漫长流亡岁月中为数不多的“正向收获”。不过家庭温情并不能解决政治困境,他在国籍、安全、身份上的悬而未决,依旧摆在那里。

现在算一下,他已接近四十岁,仍然滞留在俄罗斯,法律意义上仍是美国通缉的对象,回国几乎等同于直接面对漫长刑期;若继续留在俄罗斯,则要承受环境上的隔阂与政治上的不信任。时间越往后拖,他的曝光度越来越低,新一代网络用户对他的名字也缺乏实感,很难再有当年那种“全球讨论”的盛况。

对美国而言,抓不抓到他,已不再是左右全局的大问题;对俄罗斯而言,保不保留他,也更多夹杂了象征意味。真正承担代价的,仍然只是他本人——失去祖国、失去行动自由、被迫在一个不熟悉的国度长期生活,同时看着外界的关注一点点消失。

如果把他的人生分成两段,一段是进入情报体系之前的稳步上升,一段是泄密之后的剧烈震荡,那么转折点无疑发生在2013年。那一年,他选择将机密公之于众,也等于亲手把自己推向了一个几乎无法回头的位置。是“维护自由”的英雄,还是“背叛国家”的罪人,不同立场有不同答案。但有一点难以否认:随着时间继续向前,这个当年曾在世界范围制造巨大波澜的名字,正逐渐远离聚光灯,慢慢陷入一种被遗忘的境地。